서울우리소리박물관 국내 최초 향토민요 박물관

"이 소리는 전라남도 000에서 밭을 맬때 부르는 소리로~" MBC 라디오 우리의 소리를 찾아서에서 많이 들었던 멘트다. 흥겹기도 하고, 슬프기도 했던 그 소리는 우리 민족의 한이자 피, 땀, 눈물이다. 우리 소리로 귀호강을 하다. 서울우리소리 박물관이다.

지난달 21일에 개관한 우리소리박물관은 예로부터 전해져오는 우리 민요를 전시 및 아카이빙 함으로써 보존 계승하는 전문 박물관이다. 라디오에서 들었던 우리의 소리를 찾아서~ 그 소리들이 여기 다 모였다. 멋진 한옥으로 되어 있는데, 대체 어디로 들어가야 할지 모르겠다. 주변을 서성거리다가, 층별안내가 있는 방향으로 가니 내부로 들어가는 자동문이 나왔다.

전시 관람 순서는 왼쪽 사진에 있는 화살표를 따라가면 된다. 안내데스크 옆에는 물품보관함이 있고, 안쪽은 음원감상실이다. 한옥 카페같은 분위기인데, 지금이 아니라 마지막에 들릴 예정이라 사진만 찍고는 화살표를 따라 이동했다. 참, 생각보다 관람시간이 길다. 고로 짐은 사물함에 넣는게 좋다.

민요 수집의 선구자 임석재 특별전이다. 선생은 우리 만족의 심성을 연구하기 위한 방법으로 민속학에 깊은 관심을 가졌고, 민속 연구를 위해 1920년대 중반부터 1980년대에 걸쳐 설화와 무가와 민요를 현지에서 수집했다고 한다.

상설전시실은 지하 1층에 있다. 엘리베이터가 있지만, 계단을 따라 내려가야 가창자 사진전을 관람할 수 있다. (주)문화방송 기증이라고 나와있던데, 우리의 소리를 찾아서가 박물관에 많은 기여를 한 거 같다.

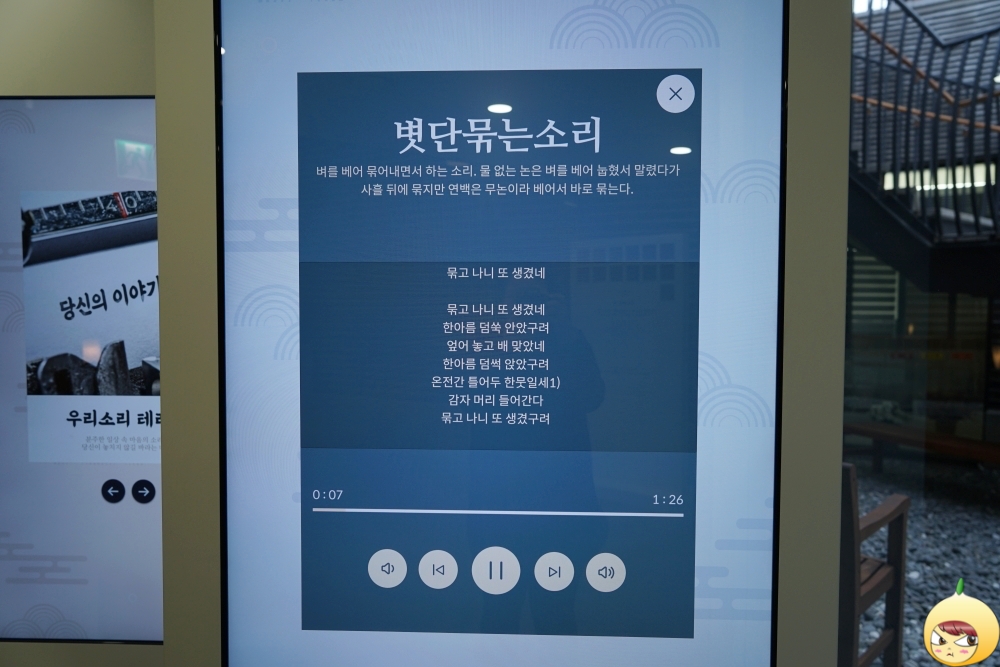

밭가는 소리, 맷돌질 소리, 누에타령, 사슴노래, 볏단 묶는 소리, 무덤가래질 소리, 물푸는 소리 등 다양한 우리 소리를 들을 수 있다.

민요는 이땅에서 살아온 사람들에 의하여 입에서 입으로 전해 내려온 노래다. 우리 민족은 일을 하면서도 노래와 함께 했고, 의례를 치를 때도 노래가 빠지지 않았다. 즐겁게 놀때는 물론 때로는 슬픔을 견디고자 불렀던 것이 바로 노래였다고 한다. 언어는 의사소통의 수단, 노래는 감정소통의 수단이다. 힘든 농사일에서 노래는 그 힘듦을 잊게 만드는 수단이 아니었을까 싶다.

자장 자장 우리 아가~ 자장가는 많이 알려진 소리인데, 달강달강은 처음이다. 아이 손을 잡고 앞뒤로 밀고 당기면서 허리 힘을 길러주는 소리라고 한다. "서울 길을 가다가 밤 한 말을 주워서 살강(선반) 밑에 묻었더니 머리 감은 시앙쥐가 들락달락 다 까먹고 밤 한 톨을 남궜군." 작은 스피커를 귀에 갖다대면, 소리를 들을 수 있다.

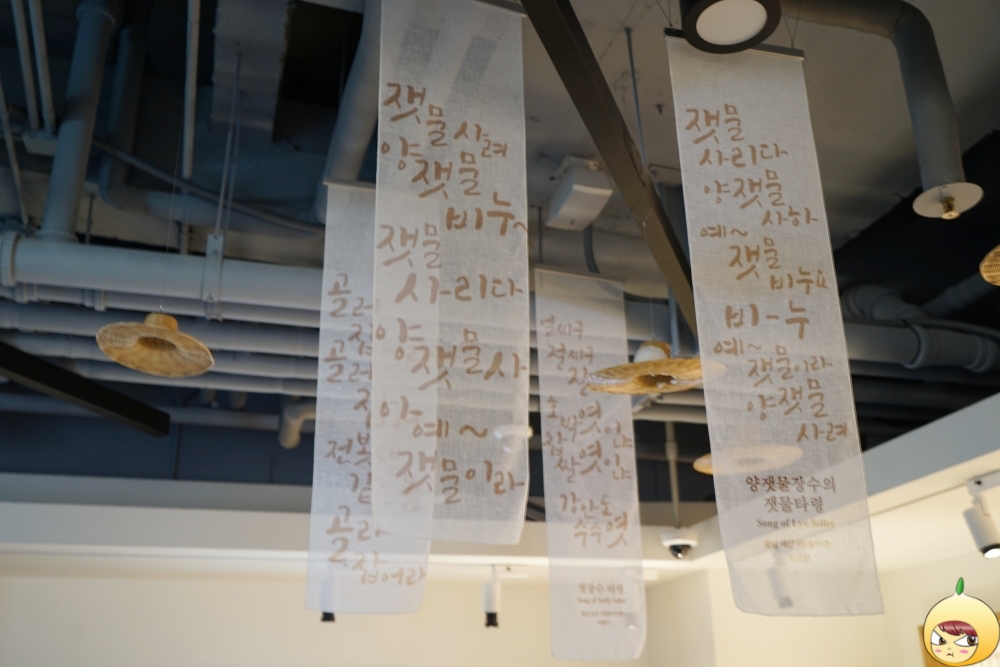

사라져가는 전국 각지의 향토민요 음원 2만 곡을 수집했다고 하더니, 정말 진짜 많다. 특히 상설전시실은 향토민요를 보고 듣는 이색체험을 할 수 있는 곳이다. 논과 밭, 장례 같이 향토민요가 불렸던 장소를 3D모형, 착시 애니메이션 같은 장치를 통해 감상할 수 있기 때문이다. 장치 앞에 있는 나팔관이나 헤드셋을 통해 우리 소리가 흘러나온다.

서랍을 열었더니, 다듬이질 소리가 흘러나온다. 눈을 감고 한참을 들었다. 솔직히 ASMR이 좋은지 몰랐는데, 다듬이질 소리는 겁나 좋다. 스르륵 잠이 올 거 같기도 하고, 마음이 차분해진다.

볍씨가 쌀이 되기까지 전 과정에 우리 민요가 있다. 우리 민족은 예로부터 농자천하지대본이라고 해, 농사를 중시 여겼다. 그 중 벼농사는 한해살이를 좌우하는 중요한 일이었다. 봄이 되면 농부는 소를 몰아 논을 못자리에 볍씨를 뿌린다. 모가 자라면 넓은 논에 옮겨 모내기를 한다. 잡초를 제거하는 논매기는 더운 여름에 하는 고된 일이다. 가을에 벼가 익으면 낫으로 베어 말린 다음 타작은 한다. 농부들은 노래를 부르면 자식을 키우듯이 모를 길러내었다. 각 그림을 터치하면 농사의 고단함을 이겨내기 위한 농부들의 노래를 들을 수 있다.

바다라고 노래가 빠질 수 없다. 삼면이 바다인 우리나라이니 그만큼 어업과 관련되 노래가 많다고 한다. 서해바다에서는 조기를 잡으며 노래를 불렀고, 동해바다에서는 명태를 잡으며 노래를 불렀다. 그리고 남해바다에서는 멸치를 잡으며 노래를 불렀고, 제주도에서는 해녀들이 물질을 하러 배를 타고 노를 저으면서 부르던 이어도사나라는 노래가 있다.

아이들은 밖에서 널을 뛰며 놀았고, 방안에서는 옹기종기 모여 다리세기를 하며 기나긴 겨울밤을 보냈다. 지금처럼 다양한 놀이가 없던 시절이니, 비가 오거나 바람이 부는 자연현상도 아이들에게는 노래 소재가 되었다고 한다. "새야 새야 파랑새야 녹두밭에 앉지마라 녹두 꽃이 떨어지면 청포 장수 울고간다." 어린 아이부터 어른까지 다 따라 불렀다고 하니, 지금 말로 하면 국민가요다.

우리 소리, 우리 민요에서 빠지면 절대 안되는 그 노래는 바로 아리랑이다. 아리랑의 뿌리는 향토민요 아라리와 자진아라리 두 곡이라고 한다. 아라리는 강원도 지역을 중심으로 전승되었다. 여성은 밭을 매거나 길쌈을 하면서 아라리를 즐겨 불렀고, 남성은 나무를 하거나 모심기를 할 때 아라리를 불렀다. 아라리보다 다소 빠른 자진아라리는 강원도와 중부 내륙지역에서 널리 불렀다.

우리가 아는 "나를 버리고 가시는 님은 십리도 못가서 발병난다"는 나운규의 아리랑에서 처음 시작됐다고 조정래 작가 소설 아리랑에서 읽었다. 아리랑은 현재 약 60여 종 3,600여 곡에 이르는 것으로 추정되며, 2012년에는 그 중요성을 인정받아 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다고 한다.

기쁠때도 힘들때도 우리는 노래를 불렀다. 그리고 장례처럼 슬플때에도 우리는 노래를 불렀다. 장례의 중요한 절차마다 그에 맞는 노래가 있었다고 한다. 상주나 문상객들이 망인의 영정 앞에서 하는 곡소리는 음악의 형태로 표현하는 절제된 울음이다. 출상 전야에서 빈 상여를 메고 놀이를 벌이는 호상 놀이 풍습은 우리 민족의 낙관적인 세계관을 보여준다. 상여를 장지로 메고 가면서 부르는 일련의 노래는 황망하게 이승을 떠나는 망자의 영혼과 남은 가족들의 슬픔을 위로하는 내용으로 채워진다. 봉분을 만들면서 부르는 노래는 명당에 묘지를 써서 자손들이 잘 되기를 바라는 풍수사상이 투영되어 있다.

지하 2층은 음반전시와 영상감상실이 있다. 음반전시는 SP, LP, CD 등 시대와 함께 변해온 음반을 배치해 음원을 감상할 수 있으며, 영상감상실은 편안한 자세로 영상과 함께 다양항 소리를 보고 들을 수 있는 공간이다.

따땃한 햇살을 받으며 우리 소리를 듣고 있는데, 눈이 지맘대로 감긴다. 기쁘고, 슬프고, 화나고, 즐거워도 우리 민족은 노래를 불렀다. 작곡가도 모르고 악보도 없이 오랜 세월을 거쳐 입에서 입으로 전해 내려온 우리 소리, 이제는 서울우리소리박물관에서 들을 수 있다. 연말 득템이랄까? 입징료도 무료, 달력도 무료로 받았다.

1층 별채에 있는 우리소리 아카이브는 2만여 곡의 향토민요 음원 전체를 분류 보존하고 있는 공간이다. 전시에 포함되지 않은 더 많은 소리를 들을 수 있고, 관련 서적과 CD 플레이어도 있다. 매주 월요일은 휴관이며, 9시부터 19시까지 무료 관람이다. 희로애락이 담긴 우리 소리는 이땅을 지키며 살아온 사람들의 목소리다.

'멋을찾아서 > in seoul' 카테고리의 다른 글

| 서대문형무소 역사관 | 잊지 않고 깊이 새기겠습니다 (55) | 2020.02.28 |

|---|---|

| 서울생활사박물관 별책부록 구치감동 | 차카게 살자 (34) | 2020.02.18 |

| 서울생활사박물관 평범한 서울사람 우리들의 이야기 (28) | 2020.02.17 |

| 평화문화진지 옛 대전차방호시설 전쟁 말고 평화 (24) | 2020.01.07 |

| 서울 크리스마스 페스티벌 2019 | 올해도 어김없이 (32) | 2019.12.24 |

| 아름다운청년 전태일기념관 세상은 여전히 아름답지 않구나 (29) | 2019.12.12 |

| 중랑천 송정제방길 걷고 싶은 은행나무길 (26) | 2019.12.03 |

| 2019년 가을의 마지막은 덕수궁에서 (44) | 2019.11.29 |

| 깊어가는 가을 항동철길 옆 푸른수목원 (20) | 2019.11.11 |

| 깊어가는 가을 석파정에서 (25) | 2019.11.08 |

댓글을 사용할 수 없습니다.