2019년 가을 종묘

패딩을 입어야 할 정도로 날씨는 겨울로 급하게 달려가고 있는데, 가을을 놓치고 싶지 않은지 단풍은 느긋하기만 하다. 겨울이 올 거 같아 단풍 나들이를 서둘고 있는데 나뭇잎은 여전히 싱그럽다. 특히 종묘는 푸르름 가득이다.

대한민국 역사박물관에서 경복궁 전경을 볼 수 있듯, 세운상가 옥상 전망대에서 종묘를 볼 수 있다. 혹시나 했는데 역시나 종묘는 녹음이 짙다. 예전에는 몰랐는데, 다른 고궁과 달리 종묘는 나무만 보일뿐 전각은 보이지 않는다. 마치 나무 한그루, 한그루가 호위무사인 듯, 왕과 왕비가 잠들어 있는 전각이 노출될까봐 거대한 방어막을 친 거 같다. 다른 고궁과 달리 종묘는 신비로운 곳이다.

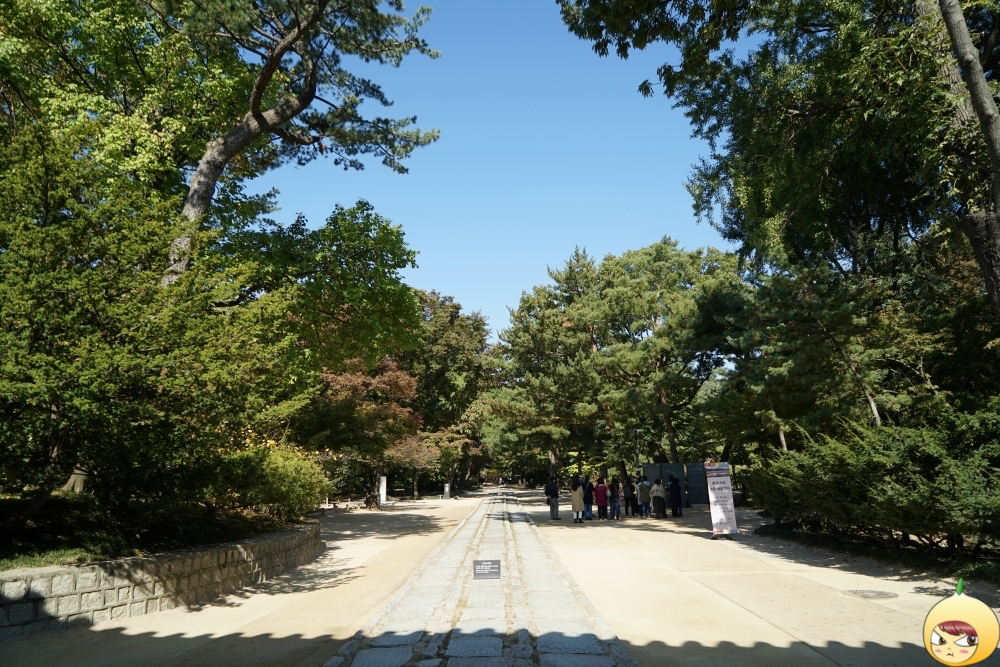

신로는 종묘제례 등 의식을 위해 만든 길이다. 가운데 길은 신주와 향·축이 들어가는 신로, 동축의 길은 왕이 다니는 어로, 서축의 길은 세자가 다니는 세자로이다. 가운데 길은 신로로 보행을 자제해 달라는 안내문이 있지만, 따르는 사람들은 그닥 많지 않다. 그때와 지금은 시대가 달라졌으니깐.

참, 종묘는 조선왕조가 역대 왕과 왕비 그리고 추존된 왕과 왕비의 신주를 모시고 제사를 봉행하던 곳이다. 조선시대에는 지금의 정전을 종묘라 했고, 현재는 정전과 영녕전을 모두 합쳐 종묘라 부른다. 정전과 영녕전은 정식과 기교를 절제해 단조로워 보이지만, 이는 왕실의 제사를 모시는 공간이기에 존엄하고 신성한 분위기를 위한 의도적인 장치라고 한다.

제례에 바칠 향·축문·폐백을 보관하고 제례를 주관하는 제관들이 대기하던 곳이다. 지금은 종묘제례 전시관으로 종묘대제 제수진설 재현과 종묘제례 영상실이 있다.

재궁은 임금이 세자와 함께 제사를 준비하던 곳으로 어재실 또는 어숙실이라고 불린다. 임금과 세자는 재궁 정문으로 들어와 머물면서 몸과 마음을 깨끗이 한 후 서문으로 나와서 정전의 동문으로 들어가 제례를 올렸다. 오른쪽 사진은 십이장복으로, 면복은 면류관과 곤복을 통칭하는 왕이나 황제의 예복으로 구장복과 십이장복이 있다고 한다. 십이장복은 대한제국 선포 후 고종태황제와 순종효황제께서 국가 의식에 착용했다.

요런 가을 느낌을 원하고 원했는데, 감질나게 등장해 주시니 그저 감사할 따름이다. 종묘에 갈때마다 느끼는 점, 내국인보다는 외국인이 많다. 1등만 기억하는 더러운 세상이라는 유행어가 있는데, 경복궁과 창덕궁에 비해 종묘와 창경궁은 아픈 손가락같다. (가장 아픈 손가락은 경희궁) 장소가 주는 무거움 때문일까? 확실히 다른 고궁에 비해 한복을 입고 온 친구들도 없고, 꺄르르 신이나서 웃고 떠드는 사람들도 별로 없다. 그저 다소곳이 거닐며, 바라볼 뿐이다.

전사청에서 정전으로 늘 같은 코스로 이동을 했는데, 이번에는 우물인 제정 옆으로 나 있는 길을 걷기 시작했다. 사실은 이런 길이 있는지도 몰랐다. 가을 느낌을 찾다보니, 자연스럽게 나무가 많은 곳으로 향했고, 그러다보니 종묘의 뒷길을 만났다.

새하얀 눈으로 덮인 정전을 담고 싶지만, 아무에게나 오는 행운이 아님을 안다. 함박눈이 오는 날 제일 먼저 입장을 하고, 후다닥 정잔으로 달려간다. 하지만 관람객 오기전, 벌써 관라하는 분들이 이곳을 지나갈 거 같다. 고로 저런 사진을 찍고자 한다면, 문화재청의 도움을 받아야 할 듯 싶다. 전문 사진작가라면 모를까? 내게는 행운이 오지 않을 거 같다.

그나저나 생각보다 길이 길다. 왼쪽은 울창한 숲이고 오른쪽은 벽이다. 오르막이 살짝 있지만 전혀 힘들지 않는데, 길을 걷다보니 여기가 종묘가 맞나 하는 생각이 든다. 왜냐하면 나무들로 인해 전각은 하나도 보이지 않고 그저 한적한 숲길을 걷고 있기 때문이다.

한적한 숲길을 벗어나니 따사로운 햇살과 함께 정전이 아니라 영녕전이 나타났다. 조금 전에 걸었던 길이 길었던 이유는 제정(우물)에서 정전과 영녕전을 지나서 왔기 때문이다. 더불어 길을 걸으면서 알게 된 사실, 벽 너머는 창경궁이다. 하지만 지금은 종묘와 창경궁사이에 율곡로라는 길이 있다. 일제가 민족 말살정책의 일환으로 창경궁과 종묘를 나누어 그 가운데로 길을 낸 것이다. 지극히 개인적인 생각, 원래 그랬던 거처럼 율곡로를 없애고 창덕궁과 창경궁 그리고 종묘까지 하나의 공간으로 만들었으면 좋겠다.

영녕전은 세종 때 종묘에 모시던 태조의 4대 추존왕인 목조, 익조, 도조, 환조와 그 왕비들의 신주를 옮겨 모시기 위해 세워진 별묘로 왕실의 조상과 자손이 함께 길이 평안하라는 뜻을 담고 있다.

악공청은 종묘제례에서 음악을 담당하는 악공과 무원들이 대기하는 장소이다. 현재 이곳에는 종묘제례를 영상을 볼 수 있는데, 한글 더빙과 영문 자막이 나온다. 그런데 이곳을 찾는 관람객 대부분은 외국인이다. 이때도 나와 한분을 제외하고는 전부다 외국인이었다. 또 지극히 개인적인 생각, 내국인보다는 외국인이 더 많이 찾는 장소이니 영어 더빙, 한국어 자막은 어떨까 싶다. 아니면 언어를 선택하는 기능이 있으면 좋겠다.

신로는 외대문 안에서 정전과 영녕전의 남신문 밖까지는 거칠고 널찍한 박석으로 남신문 앞에서 상월대 아래까지는 전석으로 설치되었다. 어로와 세자로는 재궁으로 이어진 다음 정전과 영녕전 동문 안 상월대 아래까지 설치되었다. 영녕전을 지나 정전으로 가고 있는 중이다.

정전은 종묘의 중심 부분으로, 긴 정전의 앞에는 넓은 월대를 두었고 사방으로 담장을 둘렀다. 남쪽 신문으로는 혼령이, 동문으로는 임금을 비롯한 제관들이, 서문으로는 제례악을 연주하는 악공과 춤을 추는 일무원들이 출입했다. 신실 7칸의 규모로 처음 만들어 졌고, 여러 차례 늘려지어 현재는 19칸에 이르는 매우 긴 목조 건물이 되었다. 정전에 오는 드는 생각, 광각 렌즈가 갖고 싶다.

세운상가 전망대에서, 울창한 숲길을 걸으며, 동일한 의문을 가졌다. 다른 궁궐에 비해 나무가 너무 많다. 왜? 세운상가에서는 신성한 곳이니 높은 곳에서 바라봐도 보이지 않게 하려고 나무를 많이 심었다 생각했다. 하지만 울창한 숲길같은 종묘 뒷길을 걷고 난 후 영녕전과 정전을 보니 의문이 풀렸다.

존엄하고 신성한 곳이라 담장을 둘렀지만, 그것만으로는 부족하다 느껴 담장 주위로 나무를 심었다. 여기서 신기한 점은 나무 높이가 거의 비슷하다는 거다. 전각 지붕에서 살짝 올라와 있는 모습으로 또 하나의 담장을 만들었지 않았을까 조심스럽게 추측해본다. 그런데 종로5가 방향으로 정전을 바라보면 볼쌍사나운 건물 하나가 삐죽 올라와 있다. 나무 위로 올라온 건물 부분을 싹둑 자르고 싶다.

우리나라가 여전히 왕이 지배하는 나라였다면 종묘는 극히 일부의 사람만이 갈 수 있는 공간이지 않았을까 싶다. 이제는 누구에게나 열린 공간이 됐는데, 장소가 갖는 특수성때문인지 갈때마다 한산하고, 외국인 관람객이 훨씬 많다. 만약 창덕궁, 창경궁 그리고 종묘가 연결되어 있다면, 창덕궁에서 종묘까지 한데 묶어서 관람을 했을텐데 아쉽다. 이번에는 종묘제례를 영상으로 봤지만, 다음에는 직관하고 싶다.

'멋을찾아서 > in seoul' 카테고리의 다른 글

| 아름다운청년 전태일기념관 세상은 여전히 아름답지 않구나 (29) | 2019.12.12 |

|---|---|

| 중랑천 송정제방길 걷고 싶은 은행나무길 (26) | 2019.12.03 |

| 2019년 가을의 마지막은 덕수궁에서 (44) | 2019.11.29 |

| 깊어가는 가을 항동철길 옆 푸른수목원 (20) | 2019.11.11 |

| 깊어가는 가을 석파정에서 (25) | 2019.11.08 |

| 깊어가는 가을 창경궁에서 (22) | 2019.10.28 |

| 독도체험관 서울에서 독도를 만나다 (22) | 2019.10.14 |

| 돈의문박물관마을 볼거리 가득한 마을 (20) | 2019.10.10 |

| 핑크뮬리 만나러 안양천 고고씽~ (2019버전) (20) | 2019.10.09 |

| 길상사 꽃무릇 화려함 뒤의 고즈넉함 (24) | 2019.09.30 |